「世界で最も長生きな動物は何か?」

このキャラクターの最強議論くらい気になる題材は、

おそらく子供にもよく聞かれるネタではないかと思う。

脊椎動物に限定しなければよく分からない微生物や一部貝類なども「長生き」はするが「動物」という世間一般のイメージからすればだいたい脊椎動物のことを指す。

・・・という理論のもとで、ここではあくまで「脊椎動物」を比較対象として「長生きする動物」を考えてみよう。

脊椎動物の長寿記録は、少し前までは「ホッキョククジラ(200年以上)」や「ガラパゴスゾウガメ(250年以上)」などが候補に挙がったことだろう。

しかし、最近の研究で「脊椎動物の最長寿」の最高記録が大幅に更新されたことをご存じであろうか?

そのご長寿記録を大幅更新した動物こそ、今回ご紹介する「ニシオンデンザメ」なのだ・・・!

「ニシオンデンザメ」の特徴と生態

筆者がニシオンデンザメという種を知ったのはつい最近だが、深海性のサメというと小型で海底を這いつくばっているタイプのものをイメージしていたので、これほど大きな肉食ザメがいるとは知らなかった。

その見た目は他の深海生物の例に漏れず、ちょっと不気味である。

しかし、その生態系は正直ちょっとうらやましいと感じる。

これから紹介するニシオンデンザメの生態は、まさに「スローライフ」そのものではなかろうか。

人間のように無駄に資源を浪費することもなく、無駄に急激な成長も求めず、マイペースに、人のいない場所でひっそり長く生きる。

そんなニシオンデンザメの生態は、何もかもが「早く」進んでいく人間社会に疲れたときにちょっとうらやましく感じてしまうほどだ。

では、そんなニシオンデンザメの生態を紹介していこう。

「世界一のろい魚」

ニシオンデンザメを象徴するワードといえば「世界一のろい魚」というものがある。

なんせ、北の寒い海域に生息しているため筋収縮速度が遅くなり、ゆっくりした動きしかできないのだ。

その泳ぐ速さは、たった時速1km程度とされる。

下手をしたらサメ類や大型魚はおろか、その辺の川を泳ぐ小魚にすら劣るという有様である。

そういったスローな動きからついたあだ名が「世界一のろい魚」なのだ。

500年以上の寿命を持つ可能性も

そんなニシオンデンザメの大きなもう一つの特徴は、脊椎動物としては異常なまでの長生きであるということ。

放射線年代測定法によって推定された最も高齢な個体は392±120歳(272~512歳)であり、これは既知の脊椎動物の中ではブッチギリである。

そのぶん性成熟・・・すなわち繁殖活動が可能になるまでの時間もかなりかかるらしく、メスの性成熟には約150年かかると推定されている。

成長速度は、1年に1cm程度という。

筆者の考えだが、寒くて餌も手に入りにくい北の海では、少ないエネルギーを極力消費せずに生きて行けるよう進化した結果がこの「泳ぎの遅さ」や「成長の遅さ」なのではないかと思う。

ようは、「省エネ」が大事な環境で進化した答えが、ニシオンデンザメの生態なのかも知れない。

ニシオンデンザメの分布と生息環境

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2828227による

ニシオンデンザメは、北大西洋全域と、沿岸沖の大陸棚地帯に生息している。※図参照

また英名を「グリーンランドシャーク」というように、グリーンランド近辺の海域にも住んでいて、地元民には割と名の知られたサメである。

ニシオンデンザメは、基本的に深海性である。

動画でも分かる通り、海底付近でじっとしていることも多い。

ただし、時折餌を求めて浅い海域にも浮上してくるという。

「ニシオンデンザメ」の体格や外観、特徴的な部位とは?

ニシオンデンザメは、成魚で最大7.3メートルほどに成長するかなり大型のサメである。

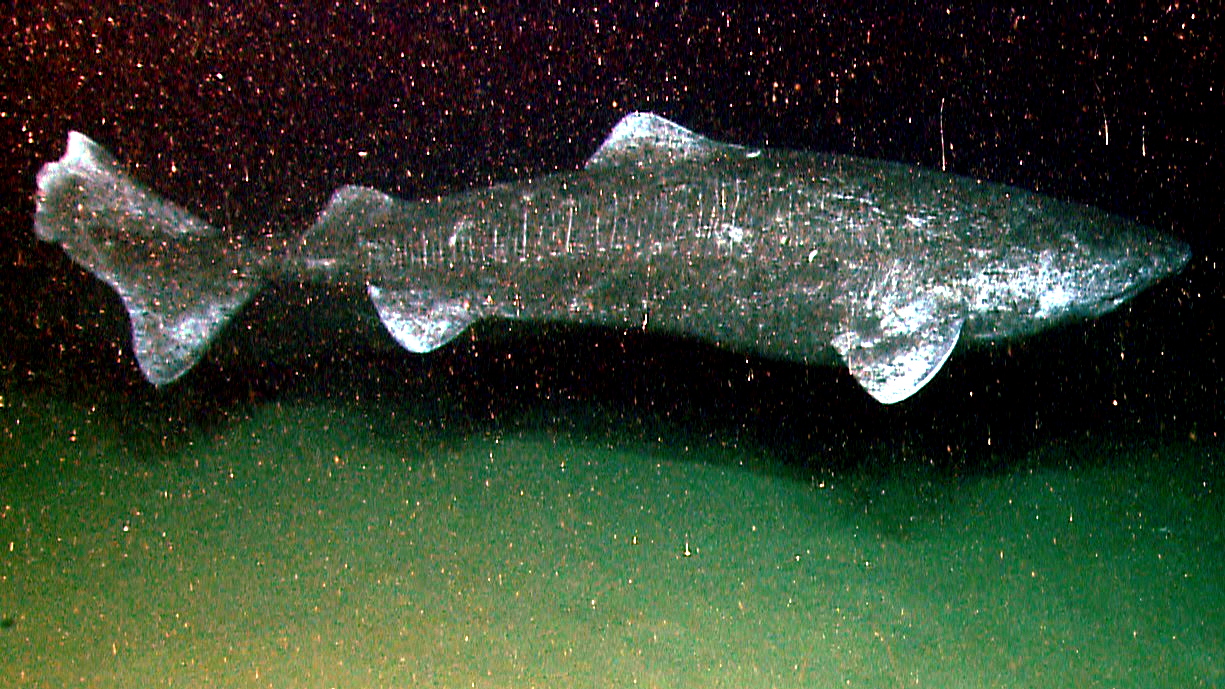

In the last couple minutes of the last dive of the field season we found the largest fish we have ever encountered with the ROV, a Greenland Shark.

引用:NOAA Okeanos Explorer Program – http://oceanexplorer.noaa.gov/okeanos/explorations/ex1304/dailyupdates/media/aug16.html, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28162084による

外見的特徴としては、

- 外観: 背中側の体色は、グレーまたは褐色。ずんぐりした体型。

- 目: ニシオンデンザメの目は、体色と紛れ込んで分かりにくいこともあるが、比較的小さい目をしている。たまに後述の眼球寄生虫をぶら下げていることも・・・

- 歯: 顎の歯は上顎に付いている歯がやや突き出て、下顎の歯がやや小さくなっている。

- 鰓:背鰭や腹鰭は、他のサメと比べると短い。

という感じ。

一見すると、シーラカンスのような「生きた化石」的な渋い見た目をしている。

一方で、肉食ザメの例に漏れず尖った歯は威圧感を与える。

また、その濁った眼は深海魚ならではの不気味さも持ったフォルムと言えるだろう。

ちなみに、ニシオンデンザメの肉には毒がある。

新鮮なサメは案外旨いものもあるが、ニシオンデンザメはしっかり毒抜きしないと食べられないのだ。残念。

ニシオンデンザメの目にくっついてる「寄生虫」の正体

正体は「Echeneibothrium spp.」という、サメの角膜を喰ってしまう寄生虫

ニシオンデンザメの動画や写真を見ていると、あることに気付いた方も多いのではなかろうか?

それは、ニシオンデンザメの目に高確率でくっついているヒモのような謎の物体。

これは「オマトコイタ」と呼ばれる眼球寄生虫の一種である。

※一部サイトではこれをカイアシ類の「オマトコイタ」としているが、この呼称を裏付けるちゃんとした情報は筆者も調査中。このサイトではひとまず「オマトコイタ」と呼ぶ。

参考論文 https://par.nsf.gov/servlets/purl/10250484

しかもこの寄生虫は、最終的にニシオンデンザメの角膜を喰い尽くして失明させてしまうという、割と洒落にならない害をもたらす寄生虫なのだ。

にもかかわらず、ニシオンデンザメはこの眼球寄生虫をくっつけたまま平気で遊泳しているし、なんだったら片目どころか両目に何匹もヒョロヒョロとくっつけたまま泳ぐ。

絵面的には割と気色悪い光景であるが、本人(鮫)達はどこ吹く風である。

下手したら一生の大半を目に寄生虫をぶら下げたまま過ごすともいわれ、しかもそのまま何百年も生きてしまうのだ。

なお、この寄生虫に関してはニシオンデンザメとある程度共生関係にあるという説もある。

たとえば、この寄生虫のウネウネした動きが魚をおびき寄せている、という説。

機動性に劣り「待ち」の狩りが基本になるニシオンデンザメにとっては、餌を向こうからおびき寄せてくれる寄生虫は、「目」よりもよほど狩りの役に立つのかも知れない。

優れた嗅覚・聴覚があれば問題なし!?

そもそも、ニシオンデンザメは視力がなくてもさほど生活に支障がないという。

元より、サメというのは一般的にものすごく鳥目目が悪い生き物である。

たとえばホホジロザメが人を襲うのも、目が悪すぎてサーフボードに乗った人間などをアザラシと見間違えてしまうからだという。

まして、暗い深海では視力なんぞほぼ役に立たないのだ。

ものを見るには「光」が必須だが、深海ではその光がほとんど入ってこないのであるから、それも道理である。

その代わり、ニシオンデンザメは非常に優れた嗅覚と聴覚を持っており、これを頼りに餌となる生物を探知しているという。

じゃあニシオンデンザメの目は何のためにあるのか・・・?

必要なくなって退化している途中なのか?何らかの意味があるのか?

謎は深まるばかりである。

「ニシオンデンザメ」の食性や摂餌行動について解説!

大型動物も捕食!実は結構怖いサメ?

そんなニシオンデンザメだが。

のんびりしたイメージとは裏腹に、実はその食性は結構貪欲。

ニシオンデンザメはその巨体を維持するためか、目の前のものはとりあえずなんでも食う主義。

大型個体ともなればアザラシやトナカイ、ホッキョクグマすら食べているらしいことが胃の内容物から判明しており、しまいには人間の骨や長靴まで発見されているのだ。

食性だけならイタチザメと同等の危険性を持つといえよう。

・・・ただ、なんせ前述のとおり、ニシオンデンザメはまず動きがものすごく遅い。

なので、そもそもニシオンデンザメが具体的にどうやって大型の獲物をゲットしているかはイマイチ不明でもある。

餌を求めて深海から水面付近まで上がってくることもあるニシオンデンザメだが、ホホジロザメなどのように積極的に動き回って餌を捕食しているわけではない。というかノロすぎてできないはずである。

先述のアザラシやホッキョクグマは、寝込みを襲ったか、あるいは待ち伏せにより捕食したのか、あるいはたまたま漂流してきた死骸などを食べているだけなのか。

(※深海で本種を撮影した動画では、設置した餌に群がった魚を吸い込むように丸呑みしている様子も撮影されている。)

なにぶん普段は深海に棲んでいるサメなので狩りの瞬間を捉えるのが難しく、実際のニシオンデンザメがどのように食事をしているかは断片的にしか分かっていないのである・・・。

「ニシオンデンザメ」の保護状況や繁殖について知ろう!

ニシオンデンザメは、IUCNではより下位の「近危急種」(near-threatened)に位置づけられている。

要するに、ホホジロザメなどよりは緊急性が低いが、絶滅の危険はあるということ。

ニシオンデンザメの繁殖方法は、サメの何種類かで見られる「卵胎生」である。

卵を体内でふ化させ、30cmから60cmほどの子どもを10匹ほど体内で発育させるという、哺乳類と卵生動物の中間のような繁殖方法だ。

恐らく、寒くて餌も頻繁には手に入らない北極域の深海では、子供が独り立ちするまでにしっかり体内で育て、栄養を分けてやらねばならない。

しかも、ニシオンデンザメは前述のとおり成熟までに150年近くかかるわけなので、その繁殖はかなりゆっくりといえる。

油断していれば、結構すぐに個体数が減ってしまう恐れがあるだろう。

「ニシオンデンザメ」の観察スポットを紹介!

ニシオンデンザメは、残念ながら水族館で展示するのは非常に難しい。

生息地が生息地、しかも深海性の大型サメなので仕方ない・・・。

また、グリーンランドあたりに行ってこのニシオンデンザメを見られる観光コースなどがあるかと思って探したが、少なくとも筆者には見つけられなかった。

情報があればまた追記しようと思う。

「ニシオンデンザメ」についての最新のニュースや研究成果とは?

レアなサメで目撃証言も少ないが、最近だとカリブ海で発見されたニシオンデンザメのニュースがある。

ニシオンデンザメの生態調査に関する論文

https://kaken.nii.ac.jp/ja/file/KAKENHI-PROJECT-21681002/21681002seika.pdf

貴重なニシオンデンザメの動画まとめ

実際見るのは難しいニシオンデンザメだが、動画ではかなり鮮明な本種の姿を見ることが出来る。

いずれの動画も、ニシオンデンザメの目に例の寄生虫がいることに注目。

ゆっくり泳ぐニシオンデンザメの動画

食事をするニシオンデンザメの動画

ニシオンデンザメまとめ

一説には戦国時代くらいから生きているともいわれるニシオンデンザメ。

このサメを見ていて思ったのは、あらゆる意味で「ものすごくスローライフを送っている」ということだ。

動きはのろい。成長や繁殖も遅い。

だが、そのぶん徹底的に省エネしながら生きている。だからこそ500年以上も生きられる体に進化しているのかも知れない。

500年も深海で暮らす感覚というのはどんなものなのだろうか。

さすがに500年も深海で独りぼっちというのは寂しい気もするが、それはそれとして徹底的に省エネしながら500年のんびり生きていけるというのはなんだか羨ましい気もする。

せっかちに働きながら100年に満たない一生を終えていく我々人類を尻目に、今日も彼らはどこかの海底でのんびり泳いでいるのかも知れない。

是非、彼らに長生きとスローライフの秘訣を教えて欲しいものだ。

コメント